1841-1964年: A.L. (Admiralty Lot ) 海軍地段界石

IL86於1876年6月24日由殖民地政府轉交海軍,租期為999年。該建築原為海員醫院(Seamen’s Hospital),建於1843年。1873年,因經營困難,英國皇家海軍以售出醫療船HMS Melville的價格購入該醫院,並改名為皇家海軍醫院(Royal Naval Hospital)。醫院位於山丘上,稱為醫院山或Mount Shadwell。該醫院在二戰期間遭受嚴重破壞,其遺址現位於賽馬會花園。該地段於1949年改建為律敦治醫院。

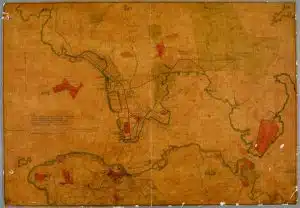

該批海軍界石的設置日期雖不詳,但界石在1911年海軍地界圖中已有記錄。對比附近於1910年設置的AD7及AD8,其刻字格式明顯不同,推測界石應早於1906年,可能追溯至1873年皇家海軍醫院開設時期。這些界石於2021年12月因道路工程需要遷移,現暫存於貨倉內,等待重置安排。

前海軍准將別墅遺址(COMMODORE’S BUNGALOW)為駐港最高級皇家海軍軍官-海軍准將的官邸,位於FARM LOT NO. 63地段。根據土地註冊記錄,該地段於1878年6月24日開始租用,租期75年,至1953年6月23日屆滿,年租金為1元。發現的3枚界石估計約於1878年設置。

位於亞洲協會香港中心(Asia Society Hong Kong Center)的前域多利軍營軍火庫,現稱香港賽馬會復修軍火庫。中心內展示的4枚海軍界石屬同一型式,此類海軍界石目前已知共有10枚!

亞洲協會香港中心內共有7枚界石,分別是ADBS 100、ADBS 103、ADBS 104及ADBS 105。ADBS 82、ADBS 101及ADBS 102仍保留在原址。另有一枚ADBS 84從新軍火庫附近遷至香港茶具博物館(旗桿屋)花園前。香港華仁書院現址山腳的皇后大道旁花園內則有ADBS 7及ADBS 8兩枚。

早期海軍界石呈錐形,但錐體斜度較小而不明顯。這些界石通常刻有”FOUL ANCHOR”,這是海軍界石的獨特標記,部分界石更刻有設置年份。從1910年的海軍地圖記錄可見,當時全港約有114枚海軍界石,編號從ADBS1至ADBS114。其中金鐘一帶原有約70枚,現今僅存8枚。海軍界石數量的銳減,令人反思城市發展與文化保護的重要性。

戰後設置的海軍地段界石與早期的有所不同,只刻有「ALXX」以顯示海軍地段編號。對照記錄,這些AL界石應由測繪處負責測量及設置。